毎年1月にラスベガスで開催される「CES」は、世界最大の家電・テクノロジーの展示会です。薄型テレビや高性能スマートフォンが主役を担っていたかつての姿は今は昔、近年はすっかり「AI×〇〇」の祭典へと変貌しています。

2026年のCESは、ひとつの明確なメッセージを発していました。

「AIは、もはや画面の中だけの話ではない」というメッセージです。

ChatGPTやStable Diffusionが牽引してきたここ数年のAIブームは、主に「テキストを生成する」「画像を生成する」といった、いわば画面の中の出来事でした。しかし今年のCES 2026では、センサーやカメラ、モーターといった物理的な実体を持ち、現実世界に直接作用するAIが会場のいたるところに溢れていました。

この潮流を表すのが「フィジカルAI (Physical AI)」というキーワード。デジタルの知性が目 (カメラ・センサー) と手 (ロボットアーム) と耳 (マイク) を持ち物理世界と接続。それがフィジカルAIの本質です。

本記事では、CES 2026が世界に示したフィジカルAIの最前線を、NVIDIAの宣言と5つの注目デバイスを通じて読み解いていきます。

フアン氏が宣言した「フィジカルAI元年」

2026年1月6日、NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏がCES会場で基調講演を行いました。会場には多数のヒューマノイドロボットが並び、それ自体がひとつのメッセージになっていました。フアン氏は力強くこう宣言しています(出典:Axios, 2026年1月5日)。

「フィジカルAIのChatGPTモーメントが来た。機械が現実世界を理解し、推論し、行動し始める時が来たのだ」

2022年末にChatGPTが世界を驚かせた、あの大きな転換点が今度は物理世界で起きようとしているという宣言です。

NVIDIAはこの日、複数の重要な技術を発表しました。ヒューマノイドロボット向けの視覚言語モデル「GR00T」の新バージョン、物理法則に基づくシミュレーション環境「Cosmos」、そして自動運転専用のAIモデル「Alpamayo」です。これらはいずれもAIが物理世界を理解して動くための基盤技術であり、ロボット・自動運転・産業自動化という3つの領域を同時に攻める姿勢の表れです。ボストン・ダイナミクス、キャタピラー、LGといった世界のトップ企業との新たなパートナーシップも発表し、NVIDIAが「あらゆる産業のフィジカルAIを支えるインフラ企業」を本気で目指していることを鮮明にしました。

フアン氏はさらに「今年中にヒューマノイドが人間レベルの能力の一部を持つようになる」と予言し、10年後には世界の車の大部分が自律走行になるとも述べています。

「大げさすぎる」と感じる方もいるかもしれません。しかしこの予言には根拠があります。NVIDIAはAI開発に必要な半導体と開発環境を世界中のAI企業に供給しており、フィジカルAIを含むあらゆるAI分野の進化速度を誰よりもリアルタイムで把握している立場です。もちろん、CES会場を埋め尽くしたヒューマノイドの多くは実用レベルに届いていないものも多くありました。しかしボストン・ダイナミクスのような最前線企業は着実に実用化に近づいており、フアン氏の言葉はその先頭集団の話です。

注目デバイス5選

会場を席巻したフィジカルAIの潮流を、5つの事例で具体的に見ていきます。

① 22自由度の触覚ロボット

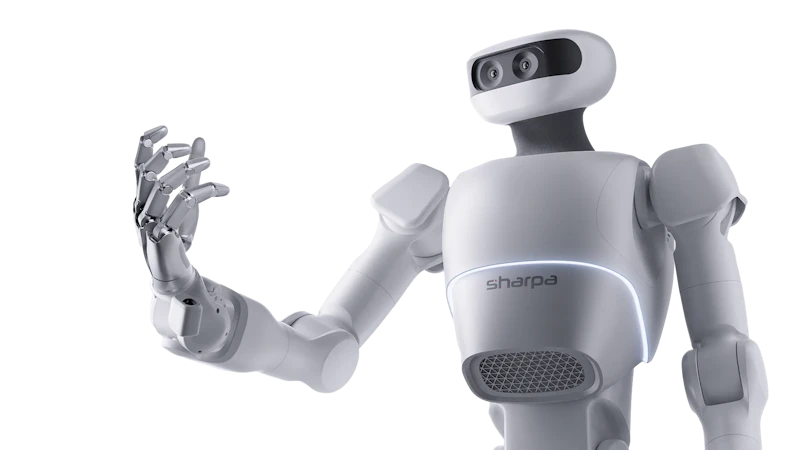

フィジカルAIの最前線を象徴するのが、シンガポール発のSharpa Pte. Ltd.が開発した自律型ロボット「North」です。

このロボットの最大の特徴は「手」の精度にあります。22自由度の手には指先ごとに1,000以上の触覚ピクセルとカメラが搭載されており、0.02秒という反応速度で卓球のラリーをこなします。30以上の手順が必要な紙風車の制作、缶の片指での持ち上げ、ハサミ操作など「接触を伴う精密作業」を完全自律デモとして披露しました。

従来のロボットが苦手としてきた、繊細な部品の組み付けや形状が不均一なものの把持をこなせるのは、カメラ映像による認識と触覚センサーのフィードバックをAIがリアルタイムで統合しているからです。

Sharpa Northが掲げるコンセプトは「We manufacture time (私たちは時間を生み出す)」です。単純で繰り返しの多い作業をロボットが引き受けることで、人間がより創造的な仕事に集中できる時間を生み出すという発想です。フアン氏が予言する「人間レベルの能力の一部」とは、まさにこうした精密作業領域での実用化を指しています。

② 毎日のトイレで腸内分析

「継続的な健康管理をしたいが、毎日デバイスを装着するのは面倒だ」というジレンマに応えるのが、アメリカ発のThroneです。

Throneは既存のトイレの縁に後付けするだけで使えるヘルスケアデバイスです。排泄時の画像と音声をAIが自動分析し、便の形状や水分量などから腸内環境スコアを算出します。食事内容との相関関係を専用アプリで可視化するため、ユーザーはいつも通りトイレに行くだけで健康データが蓄積されます。

このデバイスの核心は「行動を変えない」という設計思想です。スマートウォッチは充電切れで着け忘れ、血圧計は習慣化できずに使わなくなる。そんな健康管理ツールの継続利用問題を、物理的な日常ルーティンにAIを溶け込ませることで根本から解決しています。

プライバシーへの配慮も徹底されており、カメラは排泄物のみを捉える下向き設計でデータは完全に匿名化されます。「AIが目を持ち、日常の行動からデータを取る」という設計の好例です。

③ 現場の暗黙知を学ぶAI

建設・製造・インフラ現場には、長年の経験から生まれた「この音がしたら危ない」「この状態なら次はこうする」という暗黙知があります。しかしそれはなかなか言語化も共有もされません。その課題に挑むのが、日本発のQUANDO株式会社が提供するSynQ Remote (シンクリモート) です。

SynQ Remoteは建設・製造・メンテナンス現場に特化したビデオ通話ツールに「AI化された現場監督」機能を統合したサービスです。現場作業中の映像・音声・文脈情報をAIがリアルタイムで解析し、熟練技術者のように判断・指示・記録を行います。

数千件の実際の現場データをもとに、業界固有の知識と個別現場の文脈を統合して学習している点が最大の強みです。熟練技術者の高齢化と人手不足が深刻な日本の建設現場において、蓄積した現場知をAIが受け継ぐアプローチは非常に現実的な解といえます。フィジカルAIとは高価なロボットだけを指すのではありません。AIが物理的な現場に入り込み、知識を次世代へ橋渡しする仕組みも、確かなフィジカルAIの形です。

④ ペンとイヤホン型AI秘書

「AIを使う」ためにパソコンを開いてChatGPTに打ち込む。そのスタイルが変わりつつあります。今年のCESでは、日常の物理的な道具の中にAIが直接組み込まれた製品が相次いで登場しました。

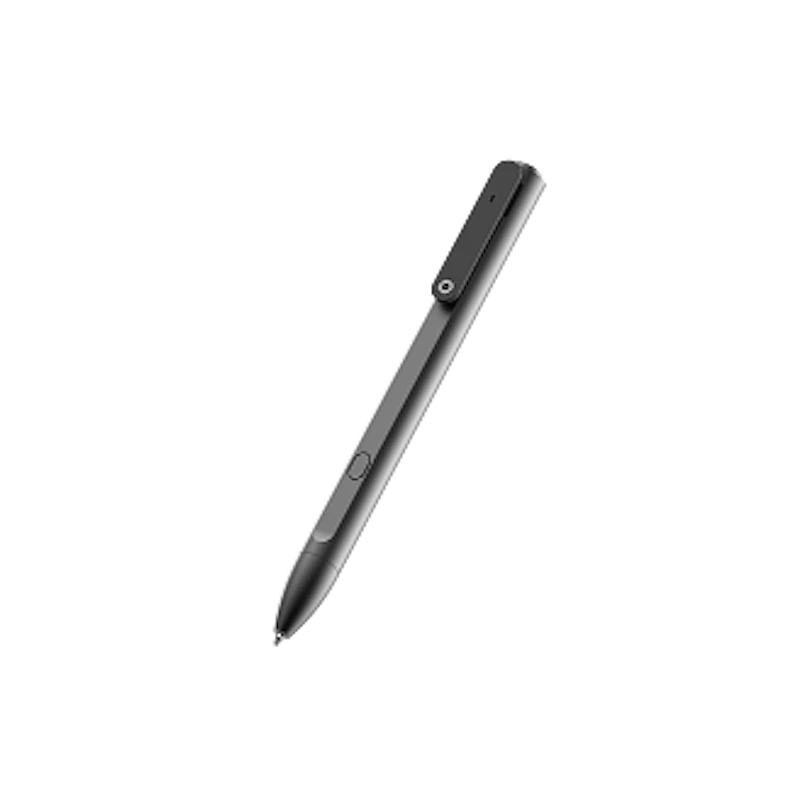

シンガポール発のFlowtica Scribeは、世界初のペン型AIボイスレコーダーです。見た目は普通のボールペンですが、内蔵マイクが会話を目立たず自動録音し、重要箇所のハイライト・話者識別・スマートサマリーを経て「行動につながる議事録」を自動生成します。充電ケースとの組み合わせで最大100時間の録音が可能で、会議中にスマホを取り出す必要がありません。

アメリカ発のCapmindは、AIイヤホン型ボイスメモアシスタントです。電話・オンライン・オフラインを問わずあらゆる会話をリアルタイムで記録し、AIが秘書のように要点整理・タスク化・意思決定ログを自動生成します。常時装着可能なイヤホンという形状が、生活のあらゆる場面でAIの支援を受けられる体験を実現しています。

2つのデバイスに共通するのは「PCの前にいなくてもAIが働く」という点です。ペンで書く、誰かと会話する。ごく当たり前の物理的な行動そのものがAIへのインプットになります。AIが「特別なデバイスを使わなければ呼び出せない存在」から、「使い慣れた道具の中にすでに宿っている存在」へと変わりつつあります。

⑤ 声を封じるウェアラブル

音声AIの普及における意外な壁が「人前で話しかけにくい」という問題です。オープンオフィス、カフェ、移動中など、会話の内容が周囲に筒抜けになる場所では音声AIはなかなか使いにくい状況があります。

Verne Technologies社が開発したWearphoneは、その問題を物理的に解決するマスク型ウェアラブルです。装着することで自分の声を周囲に対して10〜20dBカット (ほぼ聞こえない水準) しながら、通話相手やAIには明瞭に音声を届けます。公共の場でも、周囲に内容を知られることなく音声AIとの会話や通話が可能です。CES 2026でデビューし、早期アクセス価格450ドルで予約受付を開始、2026年夏から出荷開始予定です。

見た目はシンプルなデバイスですが、その本質は「音声AIが活躍できる場所を広げること」にあります。いくら音声AIが賢くなっても、使える場面が限られていては普及は進みません。AIを使うための物理的な障壁を取り除くハードウェアも、フィジカルAI時代の重要なイノベーションです。

フィジカルAI普及の壁

5つの事例を見てきましたが、フィジカルAIの実装は手放しで楽観視できるほど単純ではありません。最大の課題は、ソフトウェアとハードウェアの文化的な断絶です。

ソニーとホンダの合弁会社が開発するEV「AFEELA」は、CES 2026でプロトタイプ2026を世界初公開し、ソニーのキーノートでステージ上を走行するパフォーマンスを見せました。AIドライブや先進的な車内エンターテインメントを搭載し、2026年後半からアメリカでの顧客デリバリーを予定しています。しかし量産・安全認証・ソフトウェアとの継続的な統合という複雑なプロセスが控えています。

ここに本質的なジレンマがあります。AIソフトウェアは「未完成でも公開し、フィードバックをもとにアップデートする」文化で急速に進化してきました。しかし自動車やロボットのような物理機器では、一度でも誤作動すれば人命に直結するため、完璧な安全性の確認が求められます。このスピード感の根本的な違いが、フィジカルAIの実用化を難しくしています。

社会受容性の問題もあります。アメリカでは完全無人の自律走行ロボタクシーが実用化の段階に入りつつありますが、「AIが事故を起こした際の法的責任は誰が負うのか」という問いへの答えは社会全体が模索中です。技術の進化が法律・倫理・文化の変容スピードを上回っているのが現状であり、この社会的なすり合わせもフィジカルAI普及の重要な課題です。

日本企業の戦い方

今年のCESで存在感を放ったのが中国企業です。ENGINEAIをはじめとする各社はフルサイズのヒューマノイドロボットを複数ラインナップして展示し、「とにかくハードウェアを作って持ってくる」スピードとスケールで他国を圧倒していました。

一方、日本企業はフィジカルAIを支える「要素技術・BtoB領域」において依然として大きな優位性があります。その一例が、愛知県発の株式会社ソラマテリアルが開発した超軽量素材です。密度0.0005〜0.01g/cm³という「空気より軽い」難燃性素材で、断熱・低周波遮音・EMIシールド (電磁波遮蔽) という複数の機能を一材で両立します。航空機・自動車・ロボットの軽量化と多機能化を同時に実現するこの素材技術は、フィジカルAIの「ボディ」を支える縁の下の力持ちです。

SynQ Remoteのような「現場知識×AI」の融合アプローチや、世界水準の精密センサー技術も同様です。フィジカルAIの時代は、AIモデルの賢さだけでなく「現実世界のデータをいかに正確に取得するか」「いかに安全に動かすか」の総合力が問われます。その基盤を支える技術こそ、日本が世界で戦い続けられる領域かもしれません。

おわりに

CES 2026は「AIが画面から飛び出した年」として記憶されるでしょう。フアン氏が宣言した「フィジカルAIのChatGPTモーメント」は、誇張でも夢物語でもありません。Sharpa Northの触覚を持つ手、日常動作から腸内環境を分析するThrone、現場監督を担うSynQ Remote、ペンやイヤホンに宿るFlowticaとCapmind、そして音声AIを解放するWearphone。それぞれが、AIが物理世界に入り込み始めていることを具体的に示しています。

同時に、ソフトとハードのすり合わせ、法整備と社会受容性など、越えるべき壁が高いことも事実です。技術の可能性と社会実装の間にある摩擦をいかに小さくするか。それが2026年以降のフィジカルAI時代の中心的なテーマになりそうです。

来年のCES 2027で、今年登場したデバイスのどれが本当に「使える形」で世に出ているか。その答え合わせが、フィジカルAI元年の歩みを測る最大の指標になるでしょう。

.png%3Fw%3D960%26fm%3Dwebp&w=3840&q=75)

.png%3Fw%3D480%26h%3D270%26fm%3Dwebp&w=3840&q=75)